文章來源:中國建筑集團有限公司 發布時間:2023-08-25

中建人穿行在城市之間,搭起花海連城“生態框架”,打造城市公園“天然綠肺”,完善綠道體系“毛細血管”,推窗見景,城市綠意入鏡來。

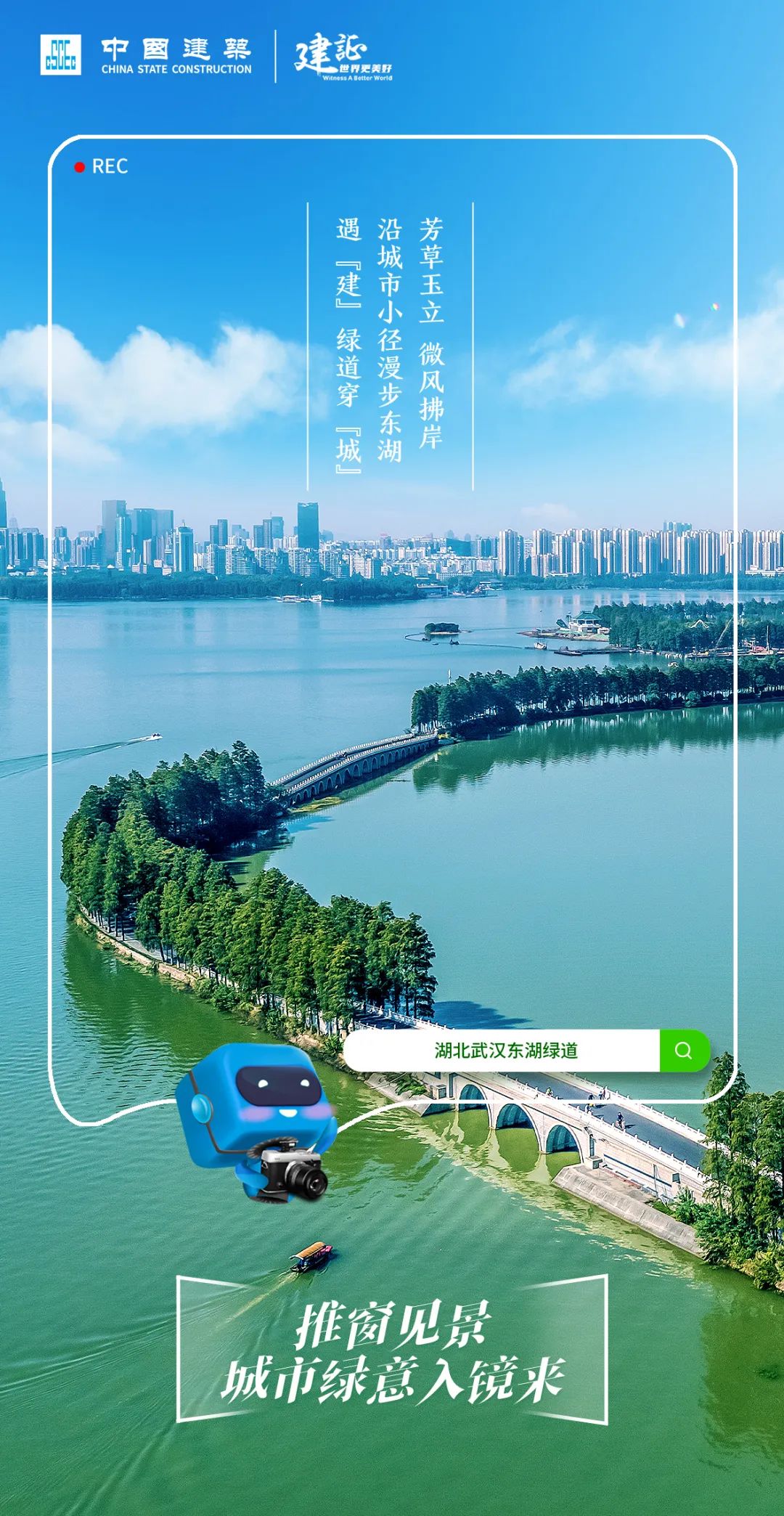

湖北武漢東湖綠道由中國建筑旗下中建三局承建,總長102公里,是國內最長5A級城市核心區環湖綠道,讓市民和游客得以愜意便捷地領略東湖之美。如今,武漢東湖綠道已成為一張新的武漢城市名片,入選聯合國人居署中國改善城市公共空間示范項目。

四川成都錦城綠道項目由中國建筑旗下中建西南院設計、中建科工承建、中建裝飾參建,是天府綠道的重要一環,也是成都踐行新發展理念公園城市示范區的標志工程。項目全長約500公里,建成后將形成美麗的生態公園、合理的生態水系、龐大的城市森林,同時保護大量基本農田。對于展現地域景觀特色,提升多樣化的都市價值具有重大意義。

陜西西安“三河一山”綠道建設工程由中國建筑旗下中建絲路(西北區域總部)投資建設運營,中建二局、中建三局、中建四局承建,項目將進一步鞏固和提升浐河、灞河水生態環境質量和品質,串聯山與水,惠及城與人,打造“生態+文旅”,繪就城市綠色發展的詩意長卷。

湖北武漢天鵝湖及周邊水環境應急治理項目由中國建筑旗下中建一局承建,項目主湖通過恢復沉水植物、優化魚類種群結構及底棲動物放養等方式,重建水生態系統,構建良性生物體系,恢復水體自凈能力,逐步提升水質,實現水生態系統間的良性循環及可持續發展,有效保護天鵝湖及周圍生態環境,構建人與自然和諧相處的良好生態模式。

云南省昆明市翠湖公園清淤工程由中國建筑旗下中建六局承建,占地面積22.1公頃,公園4個觀賞池塘清淤面積約5.3萬平方米,總清淤泥量約1.6萬立方米。湖塘清淤完工后,“昆明之眼”將更加靈動,水光瀲滟,綠樹成蔭,水體生態將更加清麗動人。

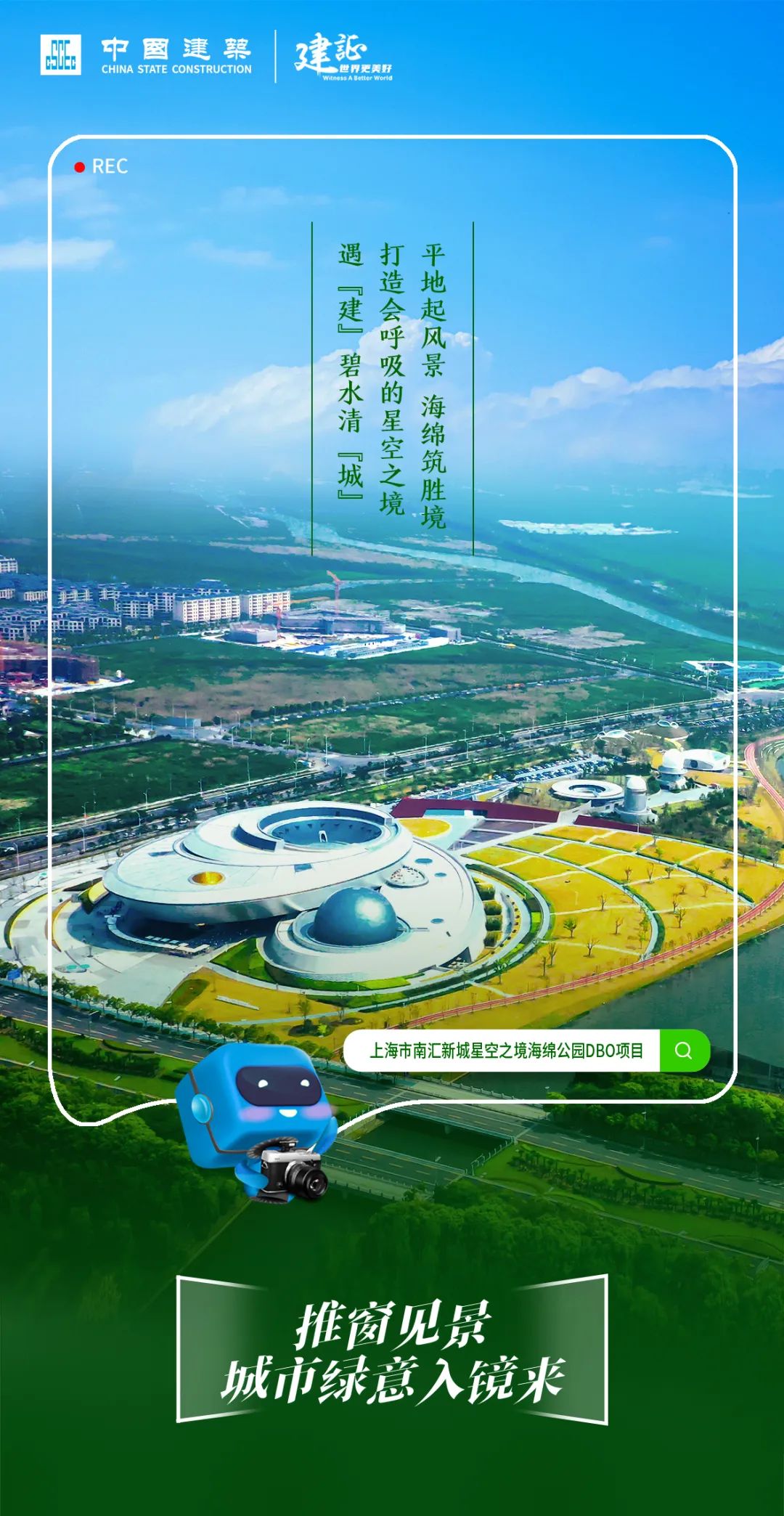

上海市南匯新城星空之境海綿公園DBO項目由中國建筑旗下中建八局承建,總用地面積約57.5萬平方米,建設內容主要包括海綿景觀工程、建筑、橋梁工程、水系工程等。項目以海綿技術為內核,集吸水、蓄水、滲水、凈水于一體,致力于打造一座承載臨港新城活力、試點海綿城市建設的景觀海綿雙示范區。

河北雄安新區2019年植樹造林(秋季)生態游憩林項目由中國建筑旗下中建二局、中建五局承建,建設內容主要為綠化種植、微地形整理、灌溉系統、排水等基礎設施建設。項目打造了萬余畝生態游憩林,發揮著護藍、增綠通風、降塵等作用,預計建成后每年將吸收二氧化碳泥噸,是雄安新區乃至京津冀地區的巨大“綠肺”。

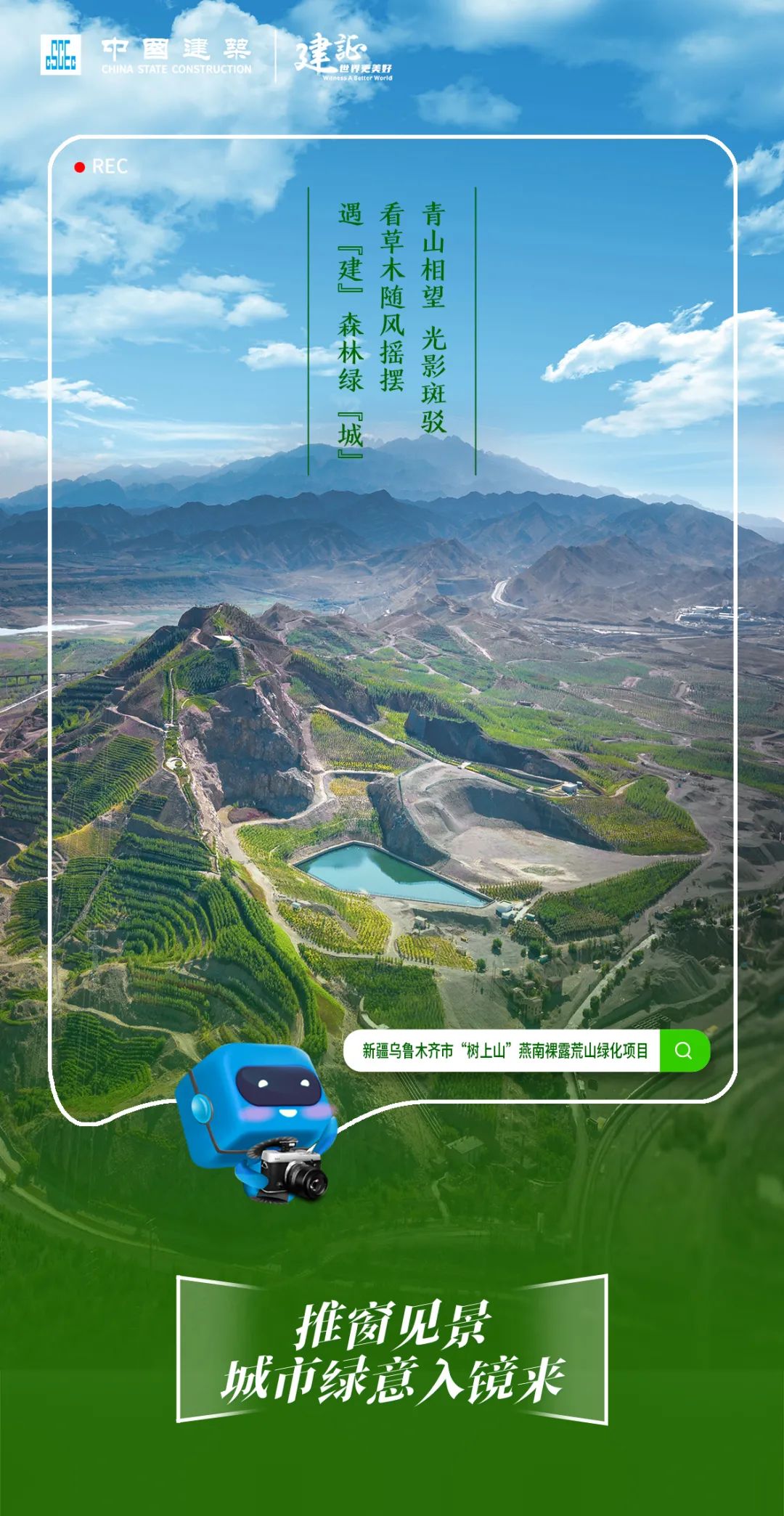

新疆烏魯木齊“樹上山”燕南裸露荒山綠化項目由中國建筑旗下中建三局、中建新疆建工承建,中建方程投資,項目是烏魯木齊的南入口門戶景觀。項目運用生態自循環技術、遠程端自動化灌溉的方式提高苗木生存率,涵養城市氧源和水源,成為烏魯木齊市生態文明建設的標桿和名片。

貴州畢節威寧草海北岸集雨區面山植被恢復工程由中國建筑旗下中建裝飾承建,項目坐落在國家級自然保護區——草海。項目從生態修復的角度出發,根據場地內土壤條件和地質狀況,從巡護道路、生態涵養林、土壤改良及種植措施、水土保持措施、給排水設計等方面,模擬草海地區原生植物群落,還原高原丘陵景觀風貌,搭配四季不同主景植物,打造出怡人的自然風景林景觀。

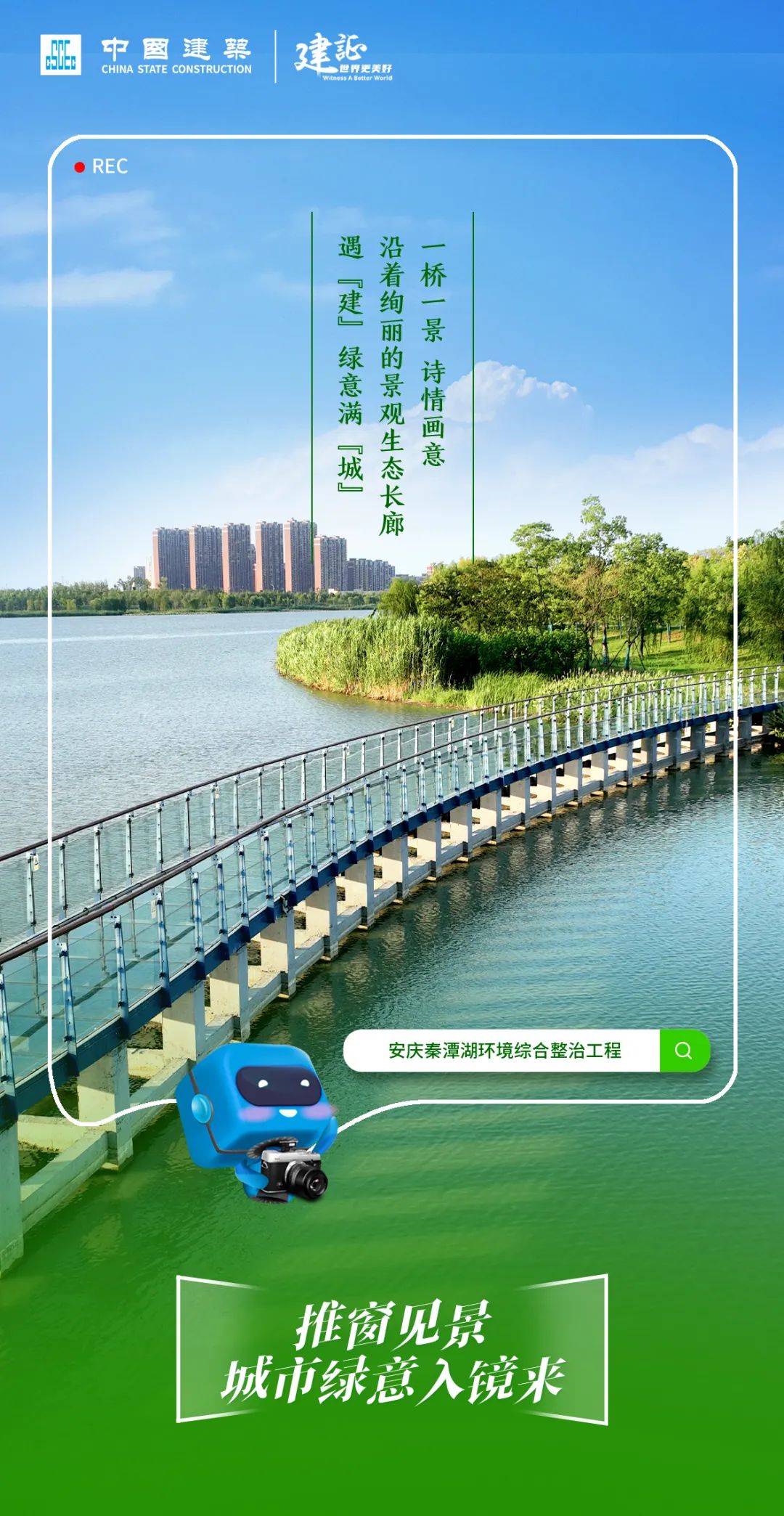

安徽安慶秦潭湖環境綜合整治工程由中國建筑旗下中建七局承建,是安慶城區規模最大的城市核心生態公園,項目致力于清淤擴湖,綜合整治湖面110公頃,有效提升區域防洪調蓄能力,全力保障區域水質安全,完善城市新區路網系統,改善濕地生物棲息地環境。

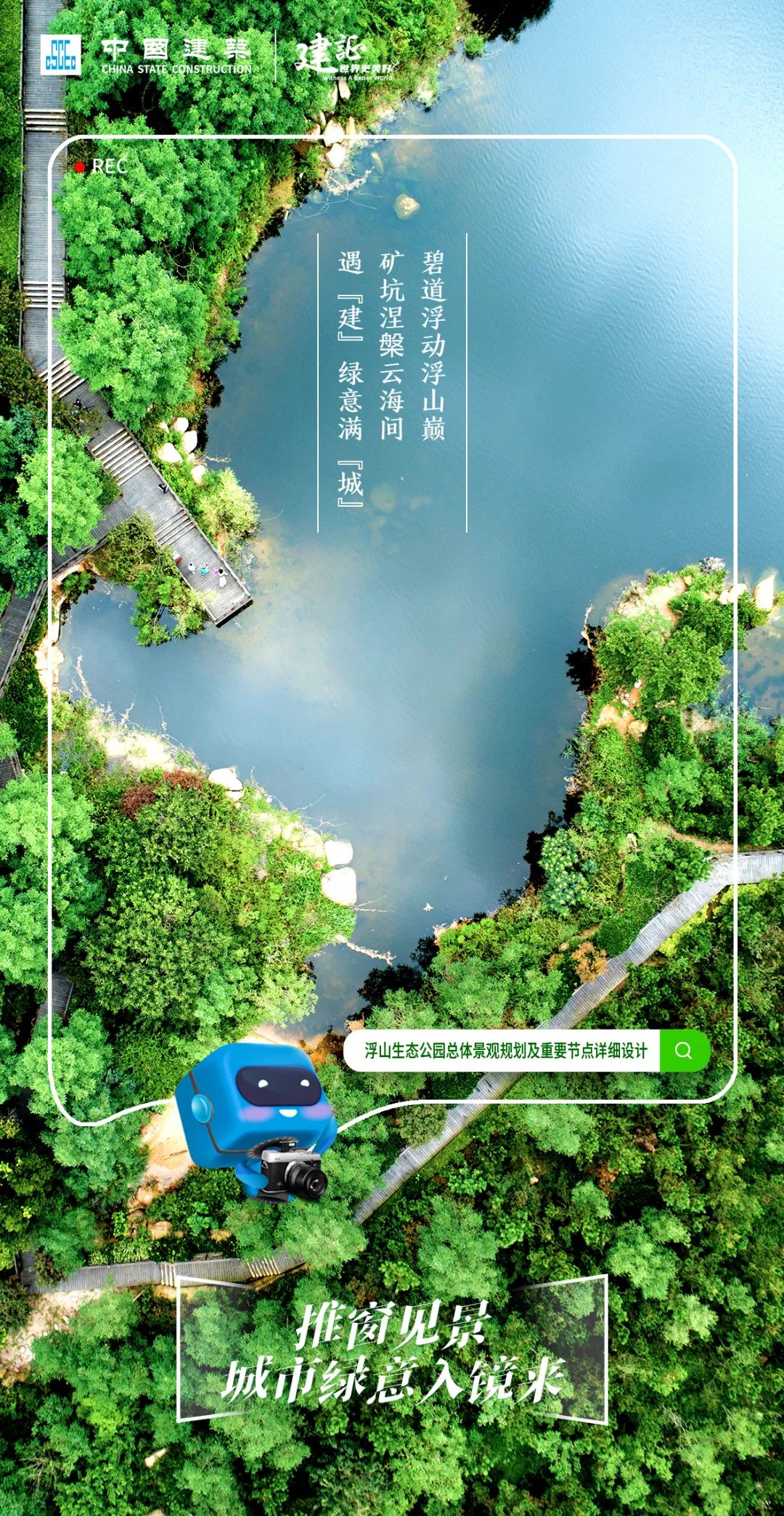

山東青島浮山生態公園總體景觀規劃及重要節點詳細設計項目由中國建筑旗下中建設計研究院設計,占地面積5046畝,規劃設計共涉及體育場及看臺、休閑廣場、登山步道等60多個項目。項目采用景觀塑造手法,將廢棄采石礦山生態修復與城市密集區公園建設兩個看似矛盾的需求結合,構建中國北方城市山地雨洪管理樣板,為市民打造城市密集建成區的休閑核心。

英特爾半導體(大連)有限公司3.74MW車棚分布式光伏電站EPC總承包項目由中國建筑旗下中建三局承建,新建車棚分布式光伏板面積約4萬平方米,總裝機容量3.74MW。項目是東北地區最大的光伏車棚分布式停車場,投產后年平均發電1400小時,年均發電量約524萬度,對促進當地產業實現低碳轉型目標、推動地方經濟結構調整具有積極作用。

海南三亞低碳智慧能源綜合利用海棠灣示范區項目由中國建筑旗下中建市政西北院參與設計、中建安裝承建,項目(一期)運用智慧能源輸送網,向三亞海棠灣區域內的經營性公共建筑集中供應空調冷媒水。項目建成滿負荷運行后,海棠灣區域內的能耗將下降10%,節省標煤量約3.26萬噸,減少二氧化碳排放8.1萬噸,進一步開啟三亞“智慧型區域能源”之路。

山西天鎮縣環翠山70兆瓦風電PC項目由中國建筑旗下中建安裝承建,位于山西省天鎮縣環翠山,建設內容包含制作安裝14臺風機及新建一座220千伏升壓站。項目建成后,每年可減排約11.8噸煙塵、16.6萬噸二氧化碳、51噸二氧化硫,助力實現“雙碳”目標。

【責任編輯:李子紅】