文章來源:江蘇省國資委 發布時間:2018-10-19

提起江蘇工業最強的地方,必提無錫,而提起無錫工業,又必提“百年老廠”無錫一棉。創建于1919年的無錫一棉紡織集團有限公司,在中國紡織工業的發展史占有很重要的分量,它一次次開創紡織領域的技術先河,直到今天,它仍然是紡織工業中的“排頭兵”。無錫一棉成就了一個百年民族工業的“范本”,一路走來,砥礪奮進為中國紡織工業挺起脊梁。

抓機遇 做第一個吃螃蟹的人

改革開放前夕,建廠近60年的無錫一棉生產規模當時雖屬全國大型紡織企業,但設備陳舊老化狀態急待改變。為改變工廠設備陳舊面貌,無錫一棉抓住改革開放的先機,在黨的十一屆三中全會召開僅半年,就率先舉辦了全國棉紡織行業第一個來料加工補償貿易項目。

1979年的5月,無錫一棉與香港長江制衣集團下屬的香港黃浦江紡織有限公司簽約開展來料加工補償貿易,這是該年度全國紡織行業最大的利用外資項目,也是江蘇省在1979年的第一個外資項目。通過這個項目,無錫一棉利用1122萬美元的外資,從瑞士、日本、意大利、德國引進了具有國際先進水平的25920錠全流程紡紗設備和部分織造設備,新建了紡、織各一個車間。引進設備從1981年7月全面投產,至1987年2月來料加工貿易結束,生產的上萬件產品,通過出口及返銷,除償還引進設備價款本息外,國家各類稅費收入1164萬元、外匯收入65萬美元。這個項目的成功實施,不僅有效利用了國際資金,也引進了先進技術,開辟了國際市場,為無錫一棉改革開放后的率先發展注入了強勁活力。

在合作開展補償貿易期間,無錫一棉與香港長江制衣集團再度合作,于1984年創辦了無錫市棉紡織業首家合資企業“無錫新聯興紡織有限公司”,引進外資又取得了新的成果。利用補償貿易引進的603臺先進紡織設備,使無錫一棉成為在中國大陸首次采用清梳聯技術、高速并條技術、高速精紗技術、高速粗紗技術等30多項世界先進紡織技術的企業,其裝備技術的先進性受到了全國紡織行業的關注。

改革開放初無錫一棉利用補償貿易外資建造的紡三車間

抓技術 做紡織產品的引領者

工業企業,技術當先,這也是無錫一棉一直堅持的初心。2001年,無錫一棉在全行業率先引進當代國際最先進的緊密紡紗技術,第一個在國產細紗機上嫁接成功。2002年結合新廠區一期工程建設,引進了規模為10萬紗錠的緊密紡。以后通過消化移植、自主創新改進,獲得了質優價低的推廣優勢,使緊密紡紗技術改造逐年擴展;至2010年,無錫一棉發展成為全球最大的50萬紗錠的緊密紡生產基地。

不斷更新的技術帶來了不斷升級的產品,這一升級為無錫一棉實施全球一體化貿易戰略創造了有利條件。在國內市場方面,無錫一棉重點開辟批量對標生產,與福田、雅戈爾、海瀾之家等國內著名企業形成了合作關系。

如今,走進無錫一棉廠區,掛在墻上的CHANEL、LV、HERMES、GUCCI、BURBERRY等一個個國際一線奢侈品牌或知名品牌的商標,十分奪人眼球。這里是名不虛傳的“全球最大的緊密紡紗生產基地”,為那些要求十分苛刻的奢侈品牌提供著高檔紗線和織物。

據了解,在國際市場上,無錫一棉在2005年精梳棉紗向歐盟出口位居全國第一后,一方面鞏固歐洲市場,另一方面拓展了印、巴等新興市場,基本形成了貿易全球化營銷格局。TALAK品牌產品成功配套國際高檔服裝面料和家紡產品,與國內外HUGO BOSS、BURBERRY、AQUASCUTUM、ARMANI等著名品牌、一流企業對口鏈接,成為世界頂級的色織、針織面料用戶的供應商,被歐洲客商譽為全球最優秀的棉紡織工廠之一。

抓創新 做智能制造的先行者

近年來,新工業革命方興未艾,全球制造業正邁向數字化、智能化時代。堅持創新的無錫一棉早已“嗅到”這一風向,并初探推進智能制造,提升市場競爭力。以企業生產車間為例,十幾萬個傳感器使車間形成智能化生產線網絡,實時監控生產狀態、產品質量和機組用電信息,企業萬錠用工是國內棉紡業平均水平的1/5,達到國際先進水平,同類產品售價也高于市場價格10%以上。不僅如此,這里的530多臺國內外先進的紡織設備滿負荷運轉,車間里共有13.5萬紗錠,卻只有200多名工人,萬錠用工率在20人左右,其水準已處于行業領先地位。

2017年起,無錫一棉的智能化改造,由前期探索進入了大規模實施。當年,投資1億多元,在長江車間開始實施6萬錠規模的智能化改造;至年底相關的18臺粗細聯粗紗機和58臺新型細紗機及配套的大部分新型絡筒機已改造到位。2018年,在全面完成長江6萬錠智能化改造的同時,13萬錠規模的揚子江車間,將結合埃塞俄比亞項目規劃的產能轉移,實施全流程的智能化技術改造。這項改造,2018年上半年完成項目設計和招投標工作;下半年開始組織實施,于2019年全面完成。2020年將實施其他車間的智能化技術改造。

在智能化建設的過程中,無錫一棉將廣泛采用先進的設備直聯技術、機器人技術,建立監控中心,集中指揮調度智能工廠的生產經營活動,并同步實施管理創新,運用大數據分析模式,管理人、機、物和產品質量,探索與智能化相適應的新的生產管控模式,成為我國紡織業智能制造標桿基地。

“十三五”期間無錫一棉智能化改造中的新型絡筒機

對 話

改革開放之初,無錫一棉抓得先機,為企業自身的發展找到了出路,這一開放舉措是否也對當時的紡織工業產生了一定的影響?

無錫一棉:可以這么說。1981年年底,無錫紡工局與機械局就聯合組織無錫柴油機廠、無錫葉片廠、無錫機床電機廠、無錫第二機床廠等5家單位開始對引進的日本粗紗機進行消化吸收。1983年1月無錫一棉對江陰機械廠等全國24家協作單位公開了引進設備資料;此后逐步形成了遍布八個省、涉及輕、重、機電各行業共35家科研和制造單位的消化吸收協作網絡。

在此基礎上,1985年5月,中國紡織工業部撥款100萬元,委托無錫一棉進行“棉紡全流程成套新技術”工業性試驗。這個項目于1988年5月竣工,當年通過紡工部鑒定,試制樣機轉入批量生產;這個項目也獲得了無錫市1988年科技進步唯一的一等獎。大規模的消化吸收,迅速提升了中國紡織機械制造水平,對中國紡織行業后來的產業升級影響深遠。

曾經,用“企業國際化”改造傳統產業,解了無錫一棉發展過程中的燃眉之急,請介紹一下當時的具體情況。

無錫一棉:在改革開放后10余年持續大規模技術改造的基礎上,無錫一棉在1992年又規劃實施投資4000萬元的老廠改造,由此開始了企業新一輪技術進步的步伐。

為了解決改造資金不足的困難,無錫一棉對外招商引資,在1993年12月與香港長江制衣集團第三次成功合作,創辦了“無錫長新紡織有限公司”和“無錫長新房地產有限公司”兩家合資企業;加上當年創辦的另一家合資企業,一年之中三家合資企業共引進外資712.5萬美元,成為當年無錫市引進外資最多的企業。

1992年—1998年,無錫一棉利用外資和自籌資金,投資人民幣1.4億元,重點開展了兩個方面的技術改造:“填平補齊”式的改造、“品質創優”的技術改造、引進擴增倍捻機和燒毛機。

信息化是推進智能制造的重要基礎,無錫一棉在信息化建設方面都做了哪些探索?取得了哪些成果?

無錫一棉:無錫一棉是中國棉紡織行業“兩化融合”最早的探索實踐者。2000年-2002年,無錫一棉招聘專業人才,成立“計算機信息中心”,進行老廠區局域網絡建設,形成了初步的信息化網絡;2003年—2006年,結合新廠區一期工程和二期工程的建設,開發了更為先進完善的計算機網絡系統,基本形成了由傳感網、ERP和電子商務組成的信息化體系;2007-2012年,通過修正、完善、升級,“兩化融合”水平不斷提升;2013-2015年,無錫一棉又率先進行“基于傳感網的高效紡織能力”的兩化融合管理體系創建。

同時,作為國家工信部兩化深度融合項目——《基于在線生產監控的棉紡織行業企業管控集成試點與推廣》4家試點企業之一,在揚子江棉紡車間開展了“智能車間”的探索。通過15年的建設,投入近千萬元,無錫一棉創建了比較完整的信息化體系,實現了信息化與生產、管理、經營的良好融合。2011年,無錫一棉被中國紡織工業協會、中國工業和信息化部聯合評選為“全國紡織工業兩化融合突出貢獻企業”和“全國紡織工業兩化融合示范企業”;2015年又首批成為通過國家級兩化融合管理體系評定的貫標企業,并獲“江蘇省示范智能車間”榮譽。

傳感網實時監測系統

如今,在“一帶一路”的舞臺上,許多國企成了先行者,并迅速擴大了自己的業務,取得了不錯的成績。無錫一棉在這方面有沒有一些探索和嘗試?

無錫一棉:當然有。2016年,無錫一棉提出了投資埃塞俄比亞建設30萬錠紡紗工廠的設想。通過2016年9月和2017年4月的調研,在5月26日與埃方簽約項目意向。后來,通過深入盡職調研和中、埃雙方多次協商,于當年11月2日正式簽約。

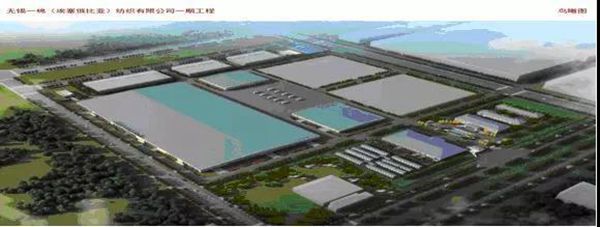

根據協議,無錫一棉在埃塞俄比亞德雷達瓦國家工業園投資建設30萬紗錠紡織產業生產基地,總投資約2.2億美元,計劃征地約50公頃,主要生產配套高檔色織、針織、家紡的產品,可提供3000人左右的就業機會。2018年1月,首期10萬紗錠項目奠基動工;2018年6月開工建設;計劃于2019年 9月投產。通過這個項目帶動產能梯度轉移,有利于無錫一棉集團實現裝備水平提升和企業國際化布局,成為企業轉型發展的新支點。

無錫一棉投資埃塞俄比亞建30萬錠紡織廠示意圖

【責任編輯:王鈺】