文章來源:新華社 發布時間:2021-08-24

新華社沈陽8月23日電(記者牛紀偉、王炳坤、謝希瑤、白涌泉)20日上午,遼寧鞍山。隨著遼寧省國資委主任王永威和鞍鋼集團黨委書記、董事長譚成旭簽字起身,雙手緊握,同處遼寧省的鞍鋼集團和本鋼集團,由此宣告正式牽手。

誕生于一個多世紀前,相距僅60多公里的鞍鋼、本鋼,親歷了中國近代鋼鐵工業的蹣跚起步、新中國工業建設的艱難開局、改革開放后工業化的高速發展……

從鋼鐵報國到鋼鐵筑夢,兩家百年企業牽手打造巨型鋼鐵“航母”,將會釋放出促進東北傳統產業振興的磅礴力量,開啟從高速增長邁向高質量發展的新航程。

8月19日拍攝的鞍鋼廠區(無人機全景照片)。新華社記者 楊青 攝

打造我國北方巨型鋼鐵“航母”

“今天,是鞍鋼發展史上的一個重要里程碑。”

20日,鞍鋼重組本鋼大會在遼寧鞍山召開,鞍鋼集團黨委書記、董事長譚成旭難掩激動。

6300萬噸——這是鞍鋼集團重組本鋼后擁有的粗鋼產能。這一規模僅次于寶武集團,使新鞍鋼躍升為我國北方地區最大的鋼鐵“航母”。

鞍鋼集團是由國務院國資委管理的中央企業,被稱為“共和國鋼鐵工業長子”。本鋼集團是遼寧省最大省屬國有企業,被稱為“共和國的功勛企業”。

鞍鋼大孤山鐵礦進行邊開采邊修復(8月19日攝,無人機照片)。新華社記者 楊青 攝

此次重組,遼寧省國資委將所持本鋼51%的股權無償劃轉給鞍鋼,本鋼成為鞍鋼的控股子企業。到2025年,鞍鋼將實現7000萬噸粗鋼、超5000萬噸鐵精礦、3000億元營業收入、百億元級利潤的發展目標。

鋼鐵“航母”啟航在即,其具備的多重優勢被業內看好。

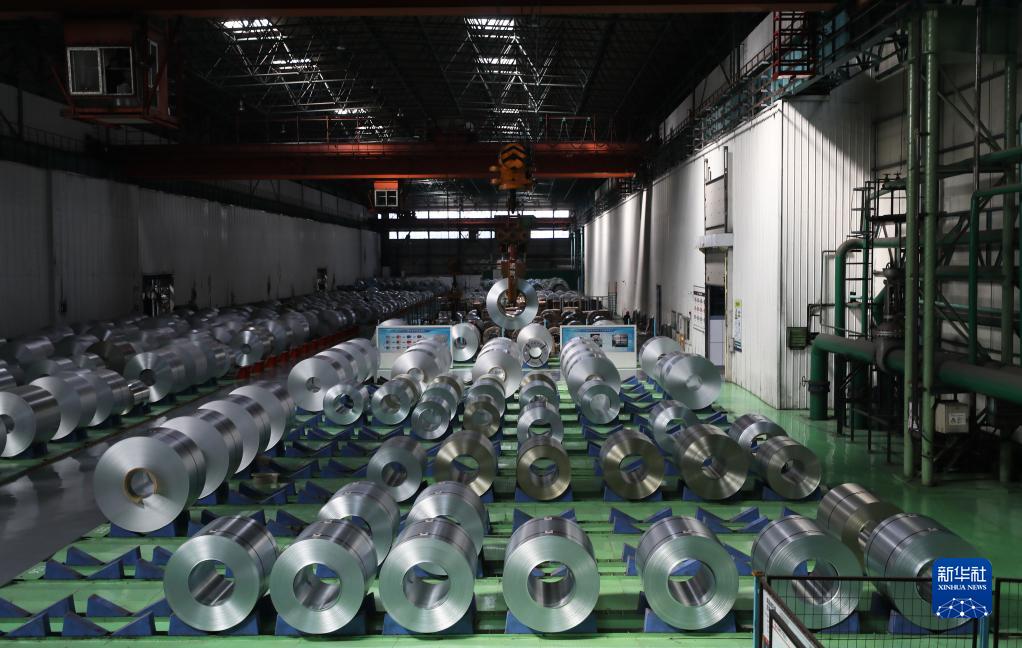

8月19日,在鞍鋼股份冷軋廠的鍍鋅線作業區,工人對鋼卷進行質量檢測。新華社記者 楊青 攝

一直以來,作為東北最大兩家鋼鐵企業,鞍鋼、本鋼難以擺脫近距離、同質化競爭的尷尬。“鞍鋼重組本鋼后,將圍繞‘要素管控+管理移植’‘戰略引領+資源系統’兩條主線,釋放兩家在采購、銷售、創新、物流、礦產資源、國際貿易、產業金融等方面的優勢。”鞍鋼集團總法律顧問計巖說,通過資源整合,可減少重復投入,形成創新合力,在更多領域實現領跑。

8月18日的拍攝本鋼廠區(無人機照片)。新華社記者 楊青 攝

此次重組對東北振興的引領作用不容小視。在遼寧省社科院副院長梁啟東看來,這艘鋼鐵“航母”的誕生,有利于調整和優化東北地區板帶材、棒線材和優特鋼的鋼鐵產業布局,形成新興鋼鐵產業生態圈,助力遼寧做好結構調整大文章。

8月19日拍攝的鞍鋼博物館(無人機照片)。新華社記者 楊青 攝

從企業轉型到區域發展,此次重組背負的期待遠不止于此。

遼寧本溪市南芬區,本鋼集團南芬露天鐵礦。

長3.3公里、寬1.7公里的巨大露天礦坑中,數十輛運巖大型礦用汽車、灑水車、牙輪鉆機等正有序作業。這個曾經的亞洲最大單體露天鐵礦,開采歷史已超百年。

“鞍鋼、本鋼與其他鋼企最大的不同,就是擁有探明儲量巨大的鐵礦資源。” 蘭格鋼鐵研究中心主任王國清說,2020年我國進口鐵礦石超11億噸,鐵礦石對外依存度超過80%,此次重組有利于全國鐵礦資源最富集地區的統籌規劃和合理開發,打造世界級鐵礦山企業,提升自有鐵礦的供給能力。

正因為如此,鞍鋼重組本鋼后將目標定位為打造具有全球競爭力的世界一流企業,成為供給和應用鋼鐵原創技術的“策源地”、構建產業新格局和助力東北振興的“頂梁柱”、保障國家戰略資源安全的“壓艙石”。

8月19日,在鞍鋼股份冷軋廠的鍍鋅線作業區,吊車在搬運鋼卷。新華社記者 楊青 攝

百年鋼廠破解聯合重組之困

這是一場遲來的牽手。

早在2005年8月,鞍鋼與本鋼就宣布聯合重組,組建鞍本鋼鐵集團。

但這之后,雙方僅做到統計報表的基本統一,資產整合卻遲遲不見進展。

2010年,鞍鋼重組了同為央企的攀鋼集團,本鋼也與同處本溪市的北臺鋼鐵集團合并,鞍鋼、本鋼似乎在各自路上越走越遠。

8月19日,工人在鞍鋼新4號高爐進行高爐出鐵作業。新華社記者 楊青 攝

“央企和地方國企在兼并重組過程中面臨不少難題。”王國清介紹,一方面,企業的稅收和利潤上繳在中央和地方之間如何分配?另一方面,企業管理、人員安排、產業布局如何協同?

深化改革,不進則退。

當前,中國經濟正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期。如何破除機制體制障礙,打破兼并重組堅冰?此次整合進行了探索。

此次重組后,鞍鋼、本鋼的法人注冊地不變,更不會減少對地方的納稅。本鋼集團已形成的品牌、商標、字號可以由其繼續持有并使用,保留各級主管部門授予的各類主體資格及相關政策。

譚成旭說,遼寧省“不求所有,但求所在”的大局意識和擔當精神,此前支持鞍鋼實施的改革減負舉措,也為重組減少了阻力。

2020年對鞍鋼具有歷史意義。這一年,鞍鋼妥善解決了37萬人的廠辦大集體改革和退休人員社會化管理難題。“雙方解決了歷史遺留問題,重組起來自然沒有了后顧之憂。”譚成旭說。

既要解開歷史“疙瘩”,也要穩定未來預期。

8月18日,在本鋼冷軋廠,吊車在吊裝鋼卷。新華社記者 楊青 攝

重組后的鞍鋼集團在職職工接近20萬人。譚成旭表示,重組計劃承諾不減員,“未來將通過礦業彈性生產、減少勞務派遣等改革措施,逐步解決人員冗余問題。”

20日的重組大會上,中國誠通、中國國新兩家央企與鞍鋼集團簽署了鞍鋼股權多元化改革增資協議。據了解,本鋼集團下一步的混合所有制改革將繼續推進,不會受重組影響。

對于企業前景,全國勞動模范、本鋼機電安裝公司首席操作羅佳全充滿期待。他說,重組不僅是行業大事,也是我們一線職工的大事,“關系到我們今后的生活幸福和發展空間。”

8月18日在本鋼熱軋廠拍攝的鋼板熱軋處理作業。新華社記者 楊青 攝

資產重組只是“萬里長征”第一步,做到生產經營和企業文化的深度融合,鞍鋼、本鋼還有很長一段路要走。

剛忙完重組大會,鞍鋼、本鋼的14個工作組馬不停蹄,頻繁往來于鞍山與本溪之間,展開經營管理和企業文化方面的對接交流。

“我們是一家人不說兩家話、不辦兩家事。”鞍鋼集團黨委宣傳部負責人說,大家本著相互尊重、相互包容、求同存異的心態坦誠交流,學習借鑒,就沒有克服不了的困難!

8月18日,在本鋼冷軋廠,工人對鋼卷進行質量檢測。新華社記者 楊青 攝

鋼鐵業高質量發展步履穩健

“十四五”開局,我國鋼鐵行業重任在肩。

“我們的目標是成為我國鋼鐵行業首批實現碳中和的大型鋼鐵企業。”采訪中,譚成旭為新鞍鋼謀劃綠色發展新藍圖。

他介紹,目前鞍鋼的噸鋼排放量與全國行業平均值相當,而本鋼則高于平均值,重組后鞍鋼將推動節能減排技術向本鋼復制推廣,并合力研發新技術,向綠色冶金工廠轉型。

在碳達峰、碳中和目標下,減排任務艱巨。

8月18日,在本鋼板材煉鋼廠,煉鋼作業區工人在進行轉爐冶煉作業。新華社記者 楊青 攝

不僅是綠色轉型有賴于鋼鐵企業聚力攻堅,鋼鐵行業現存的新一輪供需失衡、投資過熱。以及資源保障難度加大等問題,都亟待通過聯合重組來破題。

我的鋼鐵網資訊總監徐向春說,如果說處在高速發展期的鋼鐵企業還不具備大規模兼并重組條件的話,那么當中國鋼鐵業進入市場需求接近飽和、產能規模接近峰值、“雙碳”壓力不斷加大的新階段,兼并整合將是大勢所趨,也是解決行業問題的關鍵之舉。

事實上,“十三五”以來,中國鋼鐵業通過推進供給側結構性改革走出低谷,兼并重組的步伐已經在加快,由規模優勢帶來的發展紅利也初步顯現。

寶鋼與武鋼重組成立中國寶武鋼鐵集團有限公司,相繼重組馬鋼、重鋼、太鋼和昆鋼,引領行業創新實現多個品種打破國外壟斷;河鋼集團收購塞爾維亞斯梅代雷沃鋼廠,打造國際產能合作“中國樣板”……

在此次重組中,鞍鋼還將以市場化改革為統領,引領本鋼集團“二次創業”。計巖表示,鞍鋼近年以深化改革激發澎湃動力,今年上半年盈利在鞍鋼歷史上首次突破200億元,“一些先進管理經驗和體制機制,鞍鋼和本鋼也將相互學習、對標。”

“沒有規模肯定不會強大。”中國寶武黨委書記、董事長陳德榮介紹,中國寶武最新確立的新一輪改革發展十大工程,第一項就是“綠色低碳冶金創新工程”,構建面向行業及世界的知識共享平臺,打造未來鋼鐵技術引領優勢。

8月18日,在本鋼板材煉鋼廠,煉鋼作業區工人在進行轉爐冶煉作業。新華社記者 楊青 攝

2020年,中國排名前10的鋼鐵企業粗鋼產量占全國總產量的比重達到39%,比2015年提高4.6個百分點。

展望2025年,中國將打造若干家世界級超大型鋼鐵企業集團以及專業化一流企業,全國產能規模排名前10位的鋼鐵企業,其合計產量要達到國內鋼鐵產量的60%。

中國鋼鐵工業協會執行會長何文波認為,隨著鞍鋼重組本鋼的完成,“南有寶武、北有鞍鋼”的鋼鐵產業新格局將全面形成,有利于行業在更高層次開展結構調整和布局優化。

在他看來,我國鋼鐵業從兼并重組、打造巨型“航母”中破題,貫穿創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念,高質量發展之路將越走越深,越走越開闊。

【責任編輯:張思嘉】