文章來源:中國航天科技集團有限公司 發布時間:2020-12-21

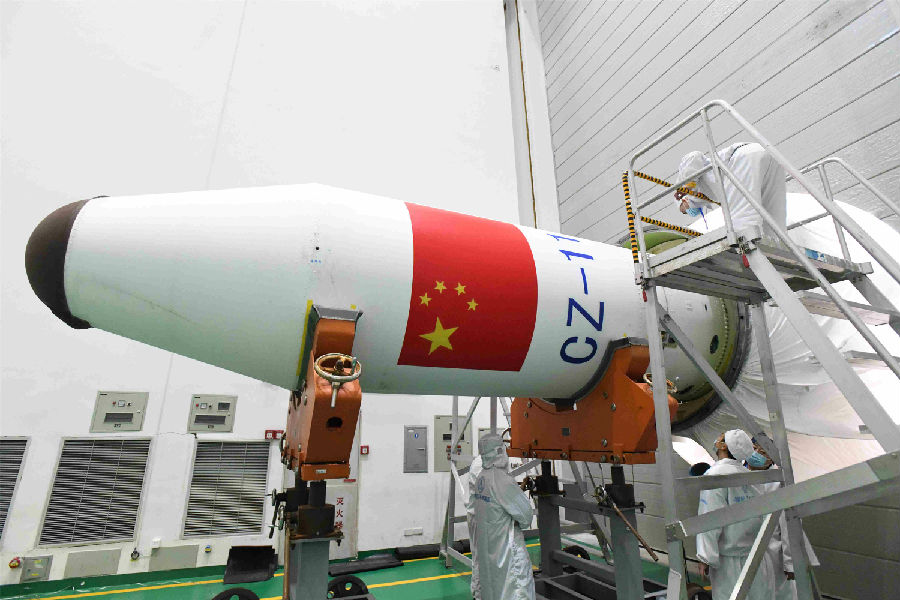

筒箭星合體,全長20.8米,裹上綠色的外罩,停在西昌衛星發射中心兩山之間的場坪,長征十一號運載火箭架在發射平臺上,看起來更像一輛原木運輸車。

凌晨4點,火箭垂直起豎,頂著滿天星光,長十一火箭從筒中彈出,隨即火光劃破夜空,載著兩顆衛星探索浩瀚宇宙。

來時路不同

長征十一號運載火箭由航天科技集團一院研制。作為長征系列火箭中的“小個子”,長十一火箭機動靈活、適應性強,從內陸到海上,到處都是它的舞臺。

時隔近半年,故地重游,長十一火箭第二次來到西昌衛星發射中心,此番出征與上次任務“來時路不同”。

作為海陽固體運載火箭生產基地總裝測試的第一枚火箭,本發長十一火箭的發動機、結構殼體、電氣產品等部件,先統一送達海陽,完成全箭總裝、測試等工作后,經公路運輸至火車站,再搭專列直達西昌。

到了發射場,試驗隊員從卸車開始,梳理出8個工作節點,完成12項質量專項工作,形成20張質量確認表格,針對火箭狀態進行測試數據比對。

幾組數字概括了發射場的細致工作,然而除了規避常規風險點之外,試驗隊員還面臨更多不可知的因素。

“我下午在開會。”“晚上在場坪。”“抱歉,中午有測試。”試驗隊型號總體負責人劉佳佳的一天匆匆忙忙。

流程改變,不確定性增加,試驗隊員們的出行路線也變得復雜。以火箭為圓心,隊員出行軌跡織成一張涵蓋公路、鐵路、飛機的網,把長十一火箭護在羽翼下。

“北京、山東、西昌,往返交通報銷說明寫了好幾頁。”負責財務的大姐晃了晃手里的一沓票據。

身著深藍色工作服,戴上“中國航天”工作帽,在西昌衛星發射中心,來自五湖四海的試驗隊員隱去專業、學歷、地域、個體差異,為了同一個目標而奮斗。

成功,然后成熟

“久久為功,十一連成”,這是長十一火箭為圓滿完成第十一次發射任務喊出的口號。

2020年緊張又忙碌,長十一隊伍5月在西昌完成“一箭兩星”任務后,輾轉黃海海域,以“一箭九星”的好成績完成我國首次海上商業化應用發射。年末,他們又回到西昌,打響今年西昌衛星發射中心的收官之戰。

“靈活機動”是長十一火箭的突出特點,也是它要面臨的重大考驗。從顯控終端到光纖接口,面對任何一項異常,團隊都需要從表象到機理深度排查。

由于發射流程變化,長十一火箭轉場后,夜里的4號場坪總是燈火通明。此前“十連勝”的戰績既是功勛章,同時也把壓力無形傳導至各崗位。每出現一個問題,意味著無數次貫通前方后方的電話,和由此及彼、舉一反三的腦力沖刺。

酒泉干燥,海上發射晃動,在多雨濕潤的西昌,“潮”成了長十一火箭地面設備的難關。挑戰是多方面的,時間、天氣、溫度、濕度、灰塵,每一項細微的變化都可能增加不可控因素。劉佳佳解釋說:“地面設備也會像人一樣,表現出‘水土不服’的癥狀。”

雖然長十一火箭此前表現好、問題少,但航天是高科技、高風險、高投入并存的事業,沒有常勝將軍。

作為“長征家族”的一員,長三甲系列等成熟型號總結出的經驗,可以很大程度避免長十一火箭走彎路、犯錯誤。

看得更遠一些,處于保成功保交付的高壓期、經濟增長的換擋期、改革調整的陣痛期、思維模式的轉型期“四期疊加”的特殊節點,一院著手將院本級打造成直接負責型號管理與技術抓總的實體,縮短管理鏈條。

每一點改進都是為了成功。“把衛星成功送上天,就是我們的使命和任務。”劉佳佳說。

【責任編輯:家正】