文章來源:中國電子科技集團有限公司 發布時間:2020-12-17

2018年7月,中國電子科技集團有限公司選派張凱赴綏德縣掛職副縣長。當時剛過30歲生日的張凱,對扶貧工作并不熟悉。

憑著一封縣政府工作介紹信、一張政府工作證,歷時一月,張凱只身敲開了中國農業大學、中科院水保所、西北農林科技大學等農林院校大門。他誠懇地表明來意,軟磨硬泡最終打動了農林科技專家教授們的心。

在這股科技力量的支持下,通過反復研判,張凱逐漸明確了掛職期內幫扶思路,那就是:發揮中國電科的“智慧”和“力量”,在助力脫貧攻堅的同時,為鄉村振興夯實基礎。

換上布鞋進農田的“后生縣長”

一口標準普通話、一張白凈的臉,一來就是個掛職副縣長——張凱的形象和職務,引來不少當地人的議論,還都是“不看好”的論調。

“這個毛頭小后生能干成什么事?估計來這也是混兩年就回去了。”這是綏德縣高家溝村主任李增發對張凱的第一印象。可隨著時間推移,他的看法發生了根本轉變。

西北農林科技大學杜仲研究所博士團隊與張凱(右一)一起查看杜仲長勢。

山里溝里、田間地頭,這個白凈后生一點沒有“縣長架子”,帶著大家外出學習,領著大伙共謀出路。為了壯大村集體經濟,他提出要把之前花了很大代價平整出的土地用來種植杜仲。

杜仲是啥玩意?沒聽過、沒見過,值不值錢?好不好活?高家溝村祖祖輩輩都靠種糧食過活,那段時間村“兩委”班子好不容易做通群眾的思想工作,同意種植山地蘋果,現在要改種從來沒聽過的杜仲,哪個老鄉能轉過這個彎?

但張凱認定這是一件高回報的好事,他先給村“兩委”班子講清杜仲當年種植當年見效,一次種植連續收益,技術門檻低、粗放式管理等特點,打消了村干部們的疑慮,然后挨門逐戶、苦口婆心向村民推廣。

不懂技術,就找專家實地手把手教;防止銷路不暢,就提前簽訂收購訂單。張凱的堅定源自前期扎實的準備工作,他邀請西北農林科技大學杜仲研究所專家教授多次赴高家溝村分析土壤墑情,論證了綏德杜仲種植的可行性,也獲得了派出單位的大力支持。

“他前前后后來了十多回,興致勃勃地提出科技扶貧、農村產銷學研一體設計,我們也被他的那份認真和執著感動了。”西北農林科技大學朱銘強教授說,作為科研工作者很愿意和這種有干事創業熱情的人一起共事。

2019年3月,張凱完成了杜仲產業發展框架設計,并順利通過了專家組評審。由中國電子科技集團出資300萬元援建,在重點幫扶的四十里鋪鎮高家溝村,發展“杜仲干葉+育苗+杜仲食用菌”循環產業,由西北農林科技大學杜仲研究所提供全程技術支持及包銷。

運用中國電子科技集團的微波熱風烘干技術,將杜仲干葉訂單式直銷國外,杜仲鮮葉采摘后剩余的稈莖,還可制備真菌菌包。

隨后,張凱又協助西北農林科技大學杜仲研究所在高家溝村設立博士后科研流動工作站、陜北杜仲種養殖示范基地,借助中國電子科技集團相關技術在此打造產學研試驗室,把科研教學工作延伸到田間地頭。

“在這里工作,我既能學咋種杜仲,又能照顧家里,不去外面折騰,收入也不比在外面打工低。”高家溝村村民高富戰,自從把土地流轉給合作社入股后,就在杜仲園務工,第一年分紅時,把領到的兩萬元緊緊地捂在胸口。

為應對陜北雨水稀少及氣候多變造成的土壤墑情不足,中國電子科技集團持續發力,協調國家節水灌溉工程技術研究中心,在杜仲種植基地實施滴灌水肥一體化項目,確保持續增產創收。

如今,高家溝村的500畝杜仲樹和苗木正茁壯成長,帶動全村115戶332人脫貧致富。

讓山溝溝里的娃娃直擊前沿科技

每次舉辦科技活動,綏德縣四十里鋪鎮中心小學的操場上都歡聲笑語、彩旗飛揚。

科技小屋里,播放著典讀科普影視,同時陳列著“天宮二號”“空警200”等幾十個模型,“3D打印機”“尖端放電”“真空中的物理現象”等高科技教學儀器和各種模型吸引著孩子們的眼球。與眾多科普展品零距離接觸,讓山溝溝里的娃娃們在親身體驗中增強探索精神和實踐能力。

操場上,榆林學院青少年科普實踐體驗活動小組帶來了“Wi-Fi小車巡場、四足機器人兔子舞、人形機器人舞蹈”等機器人表演活動和多個趣味化學實驗,四十里鋪鎮中心小學的老師帶領著學生拼裝著BMBOT板崽機器人。

中國工程院院士、中國電科首席科學家陸軍(右二)為四十里鋪鎮中心小學學生授課。

這些生活在大山里的孩子,過去想都想不到的精彩活動,從2018年中國電子科技集團援建“科技小屋+”項目開始,就一步步變成了現實,甚至成了日常活動。

2019年3月25日,中國工程院院士、中國電子科技集團首席科學家陸軍來到“科技小屋”,為孩子們上了一堂別開生面的科學課。課堂上,陸軍院士用幽默、樸實的語言為孩子們揭示了預警機的研制原理,還有它在未來戰爭中的重要作用。

科學課后,陸軍院士自愿出資10萬元,用于培養學生科學興趣,鼓勵教師授課創新,幫助貧困師生。

四十里鋪鎮中心小學副校長劉丕元說,科技小屋剛開始建設時,張凱來現場察看,對屋頂的圖案,桌子的形狀、材質,墻面的布置等細節提出要求。那時不理解他的用意,心里想:“不就相當于一個實驗室嘛,哪來那么多事?”后來才明白張凱當時的良苦用心。

張凱說:“科技小屋從來就不僅僅是一個小屋,它可以幫助山溝里的孩子開拓視野,提升學校教學條件,讓科技寓教于人、寓教于樂,讓孩子們真正愛上科學,學到知識,激發興趣,點燃夢想。”

現在,孩子們學習科學知識的熱情高漲,學校專門成立了社團,固定每周四下午開展活動。同時,每學期針對三至六年級學生進行科普實踐輪訓,今年還成立了航模小組。

科技小屋的建成使用,惠及的不只是四十里鋪鎮中心小學,更豐富了綏德縣的科技教學手段,讓山溝溝里的娃娃們也能直接了解前沿科技。

今年,張凱又積極向中國電子科技集團申請專項資金,主動與農業高校對接,起草并協調縣扶貧辦印發了《綏德縣科技扶貧培訓方案》,在綏德縣八個鄉鎮開展農業科技培訓,培訓各類人員4000多人次。

用自己的苦,換來群眾的福

張凱在緊盯杜仲產業發展的同時,還策劃實施了智慧農業試點,利用移動終端實時監測大棚內溫度、土壤墑情等數據,實現精準控制澆水量、施肥量,為大棚種植創造優勢生長環境,促進設施農業提質增效。

國家節水灌溉工程技術研究中心技術員賈二虎介紹,滴灌水肥一體化項目能夠做到“精準喂養”,實現分區分時灌溉,最大限度地避免水和肥的浪費,還能解決傳統漫灌遇強高溫天氣容易出現地表板結、不利于根系發育等問題,有助于提升農作物的高品質產出。

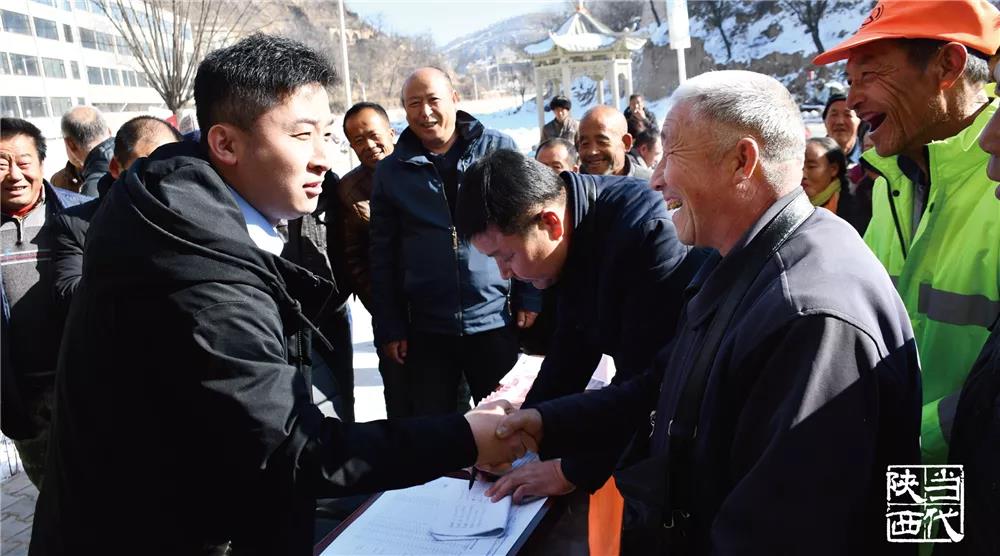

科技扶貧杜仲項目分紅現場。

扶貧的兩年時間里,張凱想著法兒讓農民創收。他力促村級分布式光伏發電,保障前灣村有20年的持續收益。策劃實施了綏德縣消費扶貧示范工程,累計銷售特色農副產品1000多萬元,直接帶動千余名貧困人口增收。

為了減輕貧困學生的家庭負擔,張凱對接了電子科技集團“夢想1+1”工程,每年給每名貧困學生資助2000元,2018年至今累計資助近800人次,150多萬元。

看到許多村民晚上外出不便,張凱積極推進太陽能路燈項目,共安裝3000多盞太陽能路燈,照亮了40多個村莊、2萬多人的夜間出行道路。

了解到部分村民的飲用水水質標準不高,張凱又忙活起了農村安全飲用水質量提升項目,有效減少農村涉水性疾病,確保高家溝村441戶1221人飲用水安全。

觀察到村民慢性病高發而縣域醫療設備不均衡、不完善,張凱又引進了“北斗心合?心電儀”項目,覆蓋全縣符合條件的17個鎮衛生院和265個村衛生室,提升了綏德縣慢性病早期篩查及預防管理工作水平。

綏德縣政府辦科員劉暢說,“張副縣長為了忙工作,中午經常顧不上吃飯,白天現場督導,晚上梳理工作思路。有時熬到凌晨三四點才休息,早上8點還能準時上班。”

“我剛來時村里人擔心我的架子大得很”,張凱說:“我絕不會端什么架子,要端也是給村子端來發展的架子,還要幫村民端來致富的梯子。”

【責任編輯:伍全】