文章來源:中國海洋石油集團有限公司 發布時間:2021-03-12

她是“全國優秀科技工作者”、“全國能源化學系統女職工建功立業標兵”、“海洋石油工業勞模”、“天津市五一勞動獎章”獲得者……

近期,她又多了一項沉甸甸的榮譽——2020年度全國三八紅旗手。

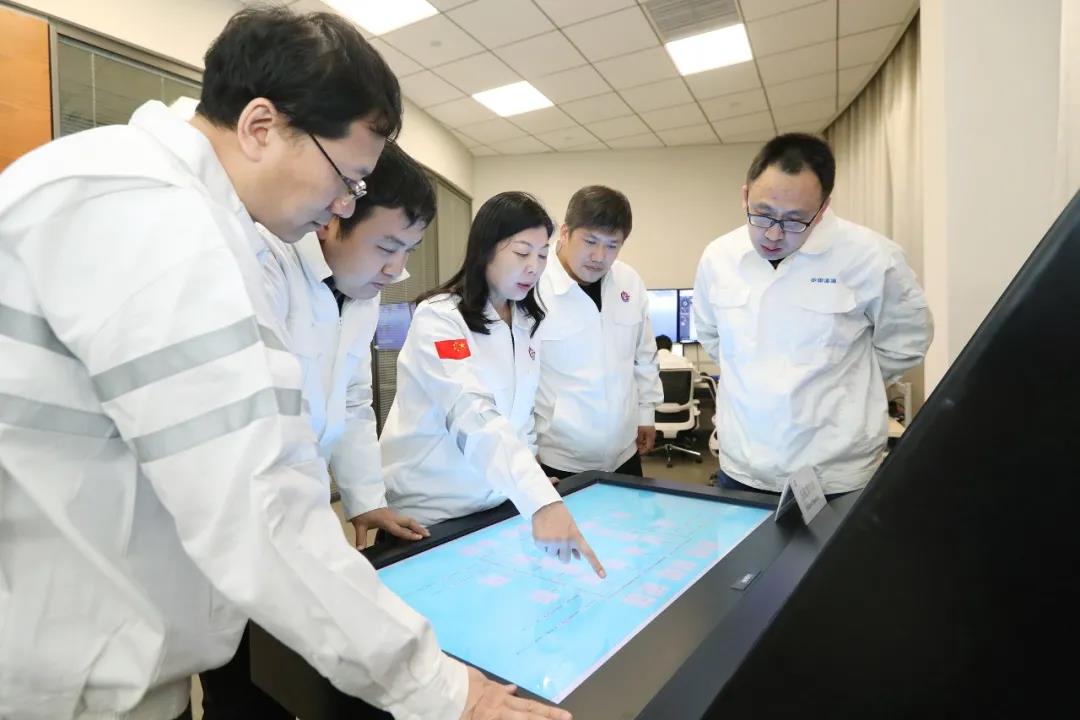

她就是朱曉環,中國海油所屬海油工程迄今為止唯一的女性總包工程項目經理。

從業32年來,她屢創佳績,先后參加20多個油氣田開發工程、10多個國家重大專項技術攻關項目,她首開國內海洋平臺3D設計、平臺管線應力分析等多項技術先河,首探國內邊際性油田開發“三個一”創新模式,創造多個行業紀錄。

她扎根生產及科研一線,組織攻克上百項海洋油氣田開發工程技術難題,帶出了一支又一支攻堅克難的技術隊伍,僅科技創效就達近3億元。

巾幗女杰 汗灑藍海

朱曉環常說,自己很幸運,總是與“難啃”的項目相伴。

1989年,從石油院校畢業的朱曉環來到渤海石油研究院。那時開發試驗室剛進口了第一臺半滲透膜隔板核心裝置,但是沒有風、水、電等配套設備。師傅把設計、制造、調試運行的“硬骨頭”交給了她。

“我沒日沒夜地圍著設備打轉,可就是調不出來。”雖然已經過去30多年,但當時的情景依然歷歷在目。絕不認輸!初入職場的朱曉環暗暗憋勁,硬是依靠借來的專業書和裝置配套要求英文說明,一筆一筆地畫、一點一點地啃,成功做出了一套完整的配套設備,實現了裝置的正常運行,這讓很多老員工都驚嘆不已。直到今天,這套設備仍在運轉,發揮著它的價值。

1991年,朱曉環被渤海設計公司看中,從此開始了她的海洋工程建設之路,趴圖板、駐現場、守平臺、扎一線,她成為這個“與海共舞、戰風斗浪”的行業里一道獨特的靚麗風景。

2001年,朱曉環作為配管負責人參加蓬萊19-3項目設計工作。按照業主要求,必須進行3D(三維)設計。那時國內海洋工程設計作圖還停留在平面繪圖階段,對于3D設計一無所知,所有人都犯了愁。朱曉環主動請纓并立下軍令狀:3個月內,一定完成任務。

從那天起,朱曉環帶著5名同事,開始了3D設計從無到有的征途。經過夜以繼日的鉆研,他們只用1個月就完成了元件庫搭建,又用1個月搞定了模型搭建,填補了國內海洋工程3D設計的技術空白。緊接著,她帶隊拿下工藝管線應力分析關鍵技術,開創了國內自主實施平臺管線應力分析的先河。朱曉環“干事靠譜”的評價很快傳開,為了讓她出海進行管線完工檢查,外方業主曾連續一周每天用直升機接她上下平臺。

從設計專業成長起來的朱曉環,總能將設計經驗在項目管理中發揮得淋漓盡致。2005年,渤中34-3/5項目,朱曉環帶隊開創性完成“一個架子、一條海管、一條海纜”的簡易“三?一”邊際油田經濟開發模式,該油田僅用半年就實現成本回收,打造出迄今為止國內經濟效益最好的海上邊際油田開發工程。

2007年10月2號,中國海油首個擁有自主知識產權、當時亞洲體積最大、重量最重的海上平臺——渤中34-1項目9200噸中心處理平臺成功自主實施海上整體浮托安裝,一舉將浮托法安裝技術攬入國人懷中,開啟中國海油浮托時代新篇章。

為了這一刻,朱曉環作為總包項目副經理,帶領技術團隊為一個參數選取專業間爭論得面紅耳赤,為一個方案優化專家間互不讓步,最終實現從工藝流程、總體布置、時域、頻域計算分析到浮托專用安裝軟件開發,從組塊支撐單元、對接裝置到橫向護弦和縱向護弦,從技術攻關到裝置研制,全部實現自主創新。

2007年,朱曉環成為海油工程第一個,也是迄今為止唯一的女性總包項目經理,帶隊完成當時國內首個萬噸級組塊EPCI總包工作,首創亞洲最大方型原油儲罐與平臺結構連體設計制造模式。

鏗鏘玫瑰 科技闖關

2012年,正值“十二五”規劃編制之年,科技創新的需求越來越迫切,朱曉環被委以重任,擔任海油工程科技信息部總經理。

當時國內首條3000米深水起重鋪管船“海洋石油201”正在設計建造。朱曉環敏銳感覺到這對于深水裝備制造技術攻關意義重大,果斷決定申請科研立項,這時才發現,相關課題已被其他公司提前申報。

得知這個消息,朱曉環想都沒想,收拾起材料就去與對方“打擂”。答辯場上,她思路清晰、自信滿滿,“我們自己的船,我們最清楚它將來要干啥活,長啥樣。”

最終,朱曉環成功將項目課題“搶”了回來,并作為項目長,帶領團隊刻苦研發,對原有設計方案進行優化改進,攻克了一系列深水裝備設計建造關鍵技術,大大提升了我國鋪管作業裝備能力。

可朱曉環志向遠不止于此,“想要進軍深海,僅有先進的施工船舶遠遠不夠”。很快,她又將工作重心放在了推動深水浮式平臺和水下生產系統設計、建造、安裝關鍵技術攻關上,帶領團隊“十年磨一劍”,突破了一系列深水油氣裝備關鍵技術。

正是有了這樣的技術突破和積累,海油工程成功自主實施世界首座十萬噸級半潛式生產儲油平臺“深海一號”能源站EPCI(設計、采購、建造、安裝)總包工程,實現了我國深水油氣裝備和水下裝備制造能力的跨越式突破。

在她的大力推動下,僅“十三五”期間,海油工程開展“三新三化”千余項,應用技術成果533項,實現直接經濟效益約8.5億元。

“失職媽媽”和“知心大姐”

“我喜歡到最難最需要我的地方,苦點、累點都不怕,有挑戰就行。”30年多來,朱曉環靠著這份秉性,一路闖關過坎。不過,攻堅的路上走久了,回家的那條路必然就走少了。

1995年的春天,剛剛生完孩子3個月的朱曉環,就回到了錦州9-3項目,恢復了“早八晚八”的工作常態,而他的愛人也是一名整日撲在工作上的“海上人”。從那時起,他們的兒子,經常是奶奶家待一段時間,接著又是姥姥照顧一陣子。

“兒子現在已經工作了,有時不開心還會埋怨我對工作付出的太多,對他和家庭付出的太少。”談到這兒,朱曉環的眼睛不由紅了起來。

朱曉環始終覺得,她要通過自身的拼搏奮斗為孩子樹立一個榜樣,只有這樣,才能教育出優秀的孩子。直到現在,臨近退休的朱曉環還保持著年輕時的游泳、跑步等好習慣,英語學習打卡更是幾乎一天不落。

事實證明,朱曉環的兒子沒有令她失望。雖然時有怨言,但她的兒子在一篇作文中說出了心里話:“我最敬佩的人是我的媽媽,她是一個美麗、堅強、具有高度責任心的人……”在她的熏陶下,兒子學習成績突出,獨立自主,還能做得一手好菜。

雖然自嘲為“不稱職媽媽”,但對于很多年輕的同事來說,朱曉環是一個真正的“知心大姐”。經過她多年的精心培養,公司擁有了一支高效的總體配管設計團隊、一支安全可靠的基于浮托法設計建造安裝團隊和一支不斷突破、勇于創新的科研管理團隊。

“她很少批評人,連紅臉的時候都很少,但她只要一個眼神,大家就會自覺去把事情做好,因為她做的事兒能讓大家從心里真正信服。”和她共事多年的同事李娟說。

【責任編輯:家正】