文章來源:中國航空工業集團有限公司 發布時間:2018-06-28

今年的4月23日,在航空工業“書香·航空”讀書周閉幕儀式上,航空工業唯一的兩院院士顧誦芬走上了講臺,講述了他與徐舜壽、陸孝彭等人一起四處找書,如饑似渴地學習國外航空技術的故事,追憶不斷創造我國航空工業史上眾多個第一的流金歲月。當聽到來自航空工業沈陽所的李志提起他所交代的寫書事情正在有序進行時,顧老特別高興,勉勵學生一定要“本著對讀者負責的精神,多下點功夫,把書寫好。”

時隔一個多月,6月5日,顧誦芬出現在航空工業科技月啟動儀式上,從院士大會回來的他,深切地呼吁航空工業要突破“卡脖子”的關鍵技術,加大航空應用基礎研究,勉勵青年科技工作者們要沉下心來、要坐“冷板凳”,為自主創新拼搏奮斗。

時年已88歲高齡的顧誦芬院士,用他的身體力行踐行著航空人畢生無悔的報國之志、用于攀登的創新之志,并正在用實際行動讓這種精神一代代傳承下去,呼吁青年們共同打造新時代的航空強國。

少年立志 航空報國

顧誦芬出生于書香世家,父親顧廷龍更是我國的國學大師。那么國學大師的兒子緣何不繼承衣缽,而跨界進入航空工業這樣的高科技產業?針對這一問題,顧誦芬曾經在接受采訪時給出過答案。

“1935年,我父親應邀去燕京大學任職,我們全家遷居北平,住在燕京大學附近。”顧誦芬回憶說,兩年后“七七”事變爆發,日寇全面進攻華北。“當年7月28日那天,日軍轟炸二十九軍營地,轟炸機就從我們家上空飛過,連投下的炸彈都看得一清二楚。”時隔72年,顧誦芬對那一幕仍記憶深刻:“二十九軍的駐地距離我家最多不到兩千米,爆炸所產生的火光和濃煙仿佛近在咫尺,玻璃窗被沖擊波震得粉碎。”顧誦芬說,當時人們驚慌失措,不知道如何是好,幸好燕大的一位老師韓汝霖,是剛從德國回來的,在德國有過經歷,他告訴大家立刻鉆到桌子底下,防止屋頂被沖擊波震塌而受傷。

時年7歲的顧誦芬,在紛飛的戰火和呼嘯的戰機中,明確了自己的初心,立志投身航空事業,保衛祖國的藍天。

事實上,顧誦芬自小就鐘愛航模,他從美國《大眾科學》雜志(PopularScience)中知道了世界上最先進的航空模型制造方法。1945年,父親從上海開明書店買到一批蘇聯航模制作方面的書,他發現照當時的家里條件,都能做成,如用橡筋為動力的汽車模型等。顧誦芬當時居住的院內都有一處開闊的場地,為他發展對航模的愛好提供了條件。他回憶道:“不僅可以看書做飛機模型,而且還可以到院子里去放飛,這樣更促使我對搞飛機有興趣。”

顧誦芬的興趣并不只是作為業余愛好,更是成就了他日后的偉大事業,成就了我國飛機設計領域中的一代大師。1947年,顧誦芬從上海南洋模范中學畢業,他曾先后參加過浙江大學、清華大學、上海交通大學的考試,3個學校報名的專業都是航空學。事實上,最終他獲得了3個學校的錄取名額,卻出于母親不愿意兒子離開身邊的緣故,最終選擇了上海交通大學航空系。

走進航空 英雄輩出

1951年4月29日, 航空工業局(代號第四局)成立,局址在沈陽。就在此后的一個多月,屠基達、顧誦芬等一批新畢業的大學生被分配到了航空工業局。屠基達等人到了工廠,畢業成績最好的一位——顧誦芬留在了局機關。在這里,時年21歲的顧誦芬遇到了徐舜壽、黃志千等當時中國最優秀、最權威的飛機設計專家和航空科技人才,這對他一生從事飛機設計事業產生了巨大影響。

顧誦芬第一次見到徐舜壽是在1951年9月,那時徐舜壽是航空工業局生產處技術科的副科長,負責審查俄文技術資料的翻譯工作。顧誦芬經常向徐舜壽請教圖紙上的俄文技術術語,他感到徐舜壽很像在學校時的老師。

徐舜壽對顧誦芬而言,是屬于影響非常大的一位良師益友。徐舜壽的敏而好學、刻苦鉆研既與顧誦芬志趣相投,也給他樹立了一個榜樣。顧誦芬回憶,在與徐舜壽一起出差的時候,看到他為了充分利用時間,在硬臥車廂里,把隨身攜帶的硬殼提箱當桌子,攤開稿紙就開始翻譯。他的翻譯水平很高,半個小時就可以翻譯2頁,就是以這樣的速度,徐舜壽在去南昌的旅途中把康恩《飛機強度學》一書譯了出來,而且在翻譯的過程中根本不需要借助字典。這本書于1954年3月出版,廣大讀者認為這是一本對飛機強度計算通俗易懂、很有實際應用價值的重要參考書。而譯著所得稿酬,他一如既往地全部捐獻給了抗美援朝。

彼時的四局內部學習蔚然成風,年輕人開始走上講臺,顧誦芬安排給大家的講課任務是講航空概論。那時沒有現成的教材,也沒有像樣的教學設備,只是局教育處有一些蘇軍給航校講課時用過的掛圖,顧誦芬就從中挑選了一些,帶去給他們講。他講課的效果很好,后來局黨組要安排學習,也都請他講。

另外一位令顧誦芬尊敬的良師益友當屬黃志千。在第一技術科,徐舜壽在爭取局領導的同意后,在科里設立了設計組,他將當時在教育處工作的黃志千請來擔任了設計組的組長,當時設計組有李在田、程不時和顧誦芬等幾個成員。

“當時航空工業已從修理、配造走上了整機仿制的道路,并已開始了自行設計的萌芽,這也是我們一致向往的。在志千同志的主持下,我們曾協助320廠準備拉-9機翼靜力試驗的資料。為雅克-18考慮噴農藥的方案,也都是在志千同志帶領下干的。”顧誦芬曾在《懷念志千同志》一文中寫道,志千同志對我們這些晚輩十分關心,要求具有嚴格的工程素質,我自己受益最深。我在處理技術問題,特別是技術數據時,往往憑記憶。志千同志則一再告戒必須查文件,記憶難免有失誤之處。萬一失誤,造成的后果就會很嚴重。

勇者無畏 絕命飛行

殲教1的設計制造和新機試飛都是新中國飛機制造史上從未做過的全新的事。而這架飛機氣動布局的任務落在了顧誦芬頭上。由于這是涉及飛機設計的最前沿關口,顧誦芬直言當年壓力很大。

面對種種難題,顧誦芬沒有退縮,把所能搜集到的蘇、美、歐洲國家的技術資料、書刊、研究報告等有價值的信息全部裝進頭腦中,又將其與面臨的課題結合起來進行了深入細致的思考、分析與計算。

為了尋求機翼進氣口設計的方案,顧誦芬來到北航尋求幫助。當時北航還是在建校時期,圖書館白天都被學生占用,只能晚上去。顧誦芬借了一輛自行車,每天晚上跑北航,查找并抄錄資料。當時沒有其他手段,只能買硫酸紙,把有用的圖描下來。那時到北航的路還沒有修好,還沒有三環路,只能從黃亭子繞過去,晚上也沒有路燈,就這樣跑了一個星期。還自行車的時候才發現前叉已經裂了。

經過全體參研人員努力,1958年7月26日,裝備噴發1發動機的殲教1飛機在沈陽飛機廠機場首飛成功。那一年,顧誦芬年僅28歲。

隨后,殲8飛機開始啟動。顧誦芬又開始投入了新的戰斗。1969年7月5日,我國自行研制的第一架高空高速殲擊機在沈陽首飛成功。徐德起寫的《嘔心瀝血為新機》一書中有這樣一段描述:“這一天,試飛機場上人們屏聲靜氣地注視著跑道一端的殲8,顧誦芬同志手掐秒表,準備測算殲8滑行時間。飛機飛起來了,秒表測得的數據與計算完全相符。20分鐘后,殲8返航,首次試飛成功了!觀看的人群一片歡騰!當時一些人去赴‘慶功宴’了,他卻悄悄離開人群,去思索下一步試飛方案。”

“以后飛了五六個起落,到要提速時遇到了振動的問題。”顧誦芬已經開始進入了另一段研究進程。“后來我想還是到天上去看殲8后機身的流場,到底氣流在哪里分離?”顧誦芬下定了決心。

殲8飛機試飛員鹿鳴東曾經在一篇回憶文章中寫道:“我于1978年,用殲教6飛機帶著顧誦芬同志,親自到空中跟隨殲8機,觀察并拍攝殲8機的飛行流線譜。當時顧總已是快50歲的人了,他不畏艱險,親自帶著望遠鏡、照相機,觀察拍照飛機的動態,這種無私無畏的精神,深深感動教育了所有參加試飛和研制的人員。”

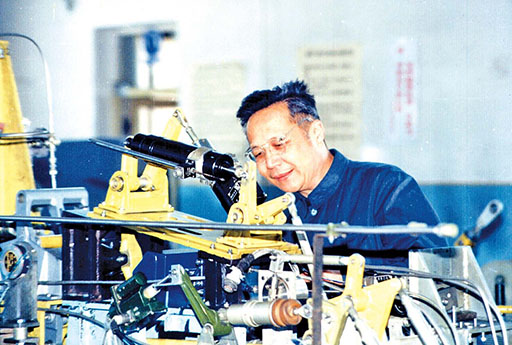

試飛小組的同志負責買來紅色毛線,并把它剪成20~25厘米長,粘貼在機尾罩的前后,圍繞機身,按毛線條長度一排一排地分布在其表面。當殲8飛機在空中分別以一定的馬赫數飛行時,顧誦芬每次飛行總是聚精會神地觀察毛線條的擾動情況,哪怕是一絲的變化,他都記錄下來。飛行后,冒著烈日陽光和酷熱的機尾罩認真檢查毛線條的損壞情況,討論分析氣流的流動情況。最終提出對機尾罩進行針對性的更改,徹底消除了殲8飛機的跨聲速振動問題。

嗜書如命 突破創新

談到顧誦芬,曾是清華大學的高才生、1965年分配到六院一所的孫卿有這樣的一段介紹。“我到了所里,第一次聽顧總講課,他在黑板上寫下一串長長的、復雜的氣動力數學公式,完全憑記憶。我當時就感到驚訝,對他產生了由衷的敬意。像他這樣的,我只是在大學里見到過一次,是聽錢學森先生講課。在以后的工作中,我所見到的工程技術人員中,不論名氣有多大,從沒有第二人。”

中國工程院院士、接替顧誦芬擔任601所總設計師的李明談到顧誦芬在跟蹤國際航空科技發展、重視掌握國外技術資料方面的情況時說:“我到了總師辦工作以后發現,所里有一筆經費用于訂閱外文資料,每年來了資料目錄,都要送到顧總手里,其中的內容是很廣泛的,非航空的也有,就由他來選訂。他勾了、訂了,資料一來,他第一個看,而且都看。后來他離開601所,我接他的工作,他對我說,以后這就是你的工作了。

20世紀90年代對俄合作,我與他一起到莫斯科,一有空閑,他就拉我去書店,我對莫斯科的書店不熟悉,他都知道到哪里找有用的書籍,需要的就買回來。從顧總這里,我悟出作為一名總設計師,必須掌握國外航空科學技術發展的前沿,這樣才能滿足國防安全和軍方的需要。”

中國工程院院士、601所原副所長楊鳳田講道:“由于顧總博學強記,一些期刊都存記在他腦海中(他的腦子對資料的儲存真不亞于計算機)。使我感動的是每當我在工作中碰到一些技術問題(如受油機探頭噪聲、霹靂11導彈下視直波失鎖、霹靂12導彈機彈分離等),找到他,他都能立即給出NASA或AGARD報告號,你去一查果真是你要參考的內容,可以說在這一點上我們航空科研工作者沒有一個人能超過他。”

大家眼中的顧誦芬就像一本活的航空工業百科全書,而這樣深厚的背景,只因為在新中國白手起家的航空工業中,一切都需要從零做起、從書中學習、從世界先進技術中學習。而這樣的學習還異常迫切,一萬年太久,要只爭朝夕。

這份迫切,體現在“洗腳也要看書”,體現在告訴愛人,結婚后可不能偶爾的逛公園、看電影,因為還得看書。事實上,自1962年婚后,顧誦芬夫婦二人一個月左右進一次城,他去書店,她去采購食品家用,再于書店會合后一起回家。

培養人才 傳承發展

姜作范,1970年調入601所,在氣動室負責氣動導數專業。后來,在601所擔任了人事處處長、一所外場試飛外機研究室主任。回憶起剛進所時的情景,姜作范說:“作為專業帶頭人,顧總不僅熟知本專業的現狀,實時跟蹤本專業領域內飛速發展的國際先進技術成果,并能針對飛機研制工作中的難點,找出國外研究報告用以參考、指導攻關。他在飛機設計方面,尤其是氣動力設計領域,對美國、西歐等航空工業先進國家的研究報告文集,如NASA、NACA、AGARD、AIAA等,每期都仔細閱讀,對針對性強的技術報告他都能熟記。

有一次在討論完殲8飛機在馬赫數0.86時的振動問題后,他對我說:‘走,我帶你到情報資料室看看,你也開開眼界。’他向我介紹了哪篇技術報告是什么內容,在哪個刊物的哪一期里,說得準確無誤。這時,我才覺察到,他在技術攻關會上談到的某些技術見解,都是自己刻苦鉆研、努力學習,翻看了大量國外報告得到的啟發,指導大家解決了不少技術難題。

當時我們學的都是俄語,還沒有開始學英語。顧總的話對我啟發很大,我開始意識到必須學習英語,才能掌握這些知識。

我們常常看見上班時,顧總夾著一本書,從家走到辦公室;下班時,他還夾著一本書,從辦公室走到家。家、辦公室,他都離不開書。在出差的外地宿舍里,他仍在看書。”

對于年輕人身體力行的教育和引領,讓顧誦芬在年輕人中沒有了距離感,大家普遍覺得顧誦芬“平易近人,沒有什么架子”。

正是這樣一位我國飛機設計領域的大師,顧誦芬用他鮮明的個性寫就了斐然成就。2001年,因殲8Ⅱ研制成功,顧誦芬獲得了國家科技進步一等獎。他傳承著徐舜壽、黃志千等老一輩航空人的執著精神和科研主義,更為航空工業的后來者們塑造了榜樣,激勵著幾十萬航空人共同建設新時代的航空強國。

【責任編輯:李巨堯】