文章來源:中國航天科技集團有限公司 發(fā)布時間:2020-06-15

習近平總書記指出,檔案工作要“走向依法管理、走向開放、走向現(xiàn)代化”。新時代的航天檔案工作要以這“三個走向”為根本遵循,以“見證航天、記憶航天、服務航天、助推航天”為使命,以建設世界一流航天智能檔案為目標,全力支撐航天科技集團早日建成世界一流航天企業(yè)集團。

在航天檔案館館藏的航天專家手稿中,“跡”錄了航天事業(yè)發(fā)展的本來面貌,保留著歷史最真實的溫度。在第十三個國際檔案日,我們打開了這些塵封已久的檔案,重溫航天前輩們在工作中形成的筆記、書信、報告和題詞,細細品味字里行間蘊含的深刻思想和高尚情懷。這里有對現(xiàn)實問題的深度思考,有對科學前沿的艱辛探索,有對長遠發(fā)展的真知灼見,更有對祖國航天事業(yè)的無限熱愛。

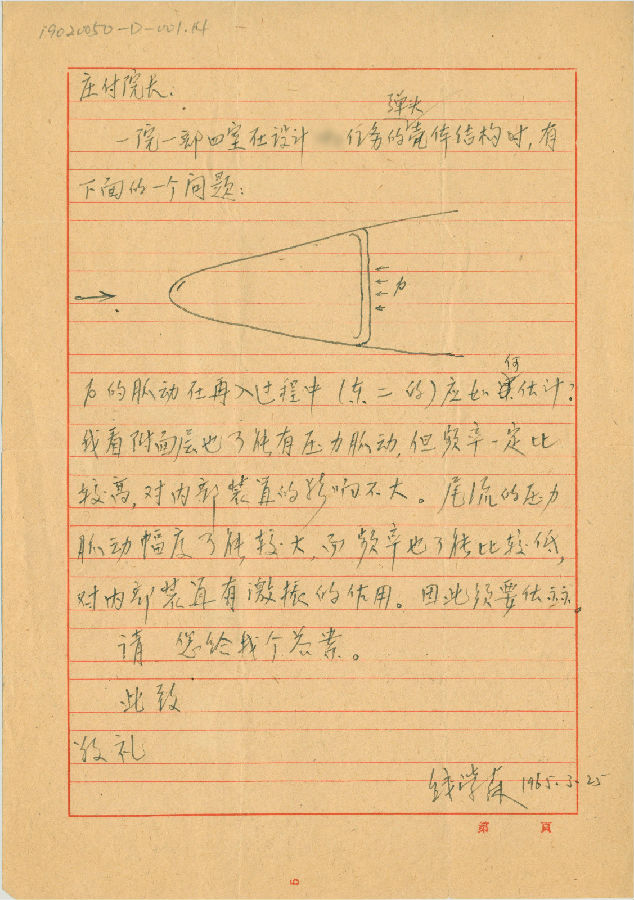

錢學森給莊逢甘的信

1965年,一院一部四室在某型號任務的彈頭殼體結構設計過程中遇到了“壓力脈動”等具體問題需要解決。同年3月25日,七機部副部長錢學森寫信至七機部三院副院長莊逢甘,要求他就“壓力脈動”問題做出估算。這是航天工程研制中各院、各系統(tǒng)間通力合作的具體呈現(xiàn)。

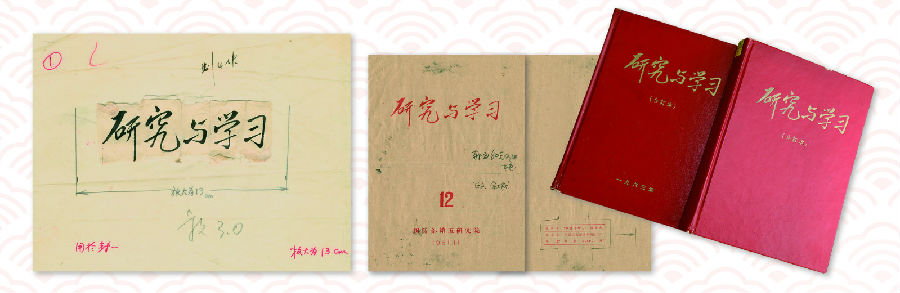

錢學森題寫《研究與學習》圖樣

1960年,國防部五院為促進院內(nèi)外火箭學術技術交流,在錢學森副院長的指示下,創(chuàng)辦了內(nèi)部學術刊物《研究與學習》。該刊不定期出版,僅轉載部分科技報告及院外科研成果,發(fā)設計部一級將其作為資料使用。

1961年7月,聶榮臻元帥在院干部大會的講話中指出,“在自然科學學術問題上,我們一定要鼓勵各種不同學派、不同學術見解和對于具體學術工作的不同主張,自由探討、自由辯論、自由競賽”。同年9月,應五院科技人員要求,該刊正式改版,由錢學森副院長主持工作并重新為刊物題名。之后,該刊內(nèi)容得以充實,按月出版,并擴大發(fā)行到了工程組一級。1963年,經(jīng)國防科委批準,該刊向中國科學院、各國防公共院校、國防部各研究院、三機部、部分軍兵種院校和高教院校發(fā)行并征稿。

據(jù)了解,該刊物共出版55期,與院外40多個單位建立了聯(lián)系,起到了活躍學術氣氛,促進研制工作和內(nèi)外交流的作用。

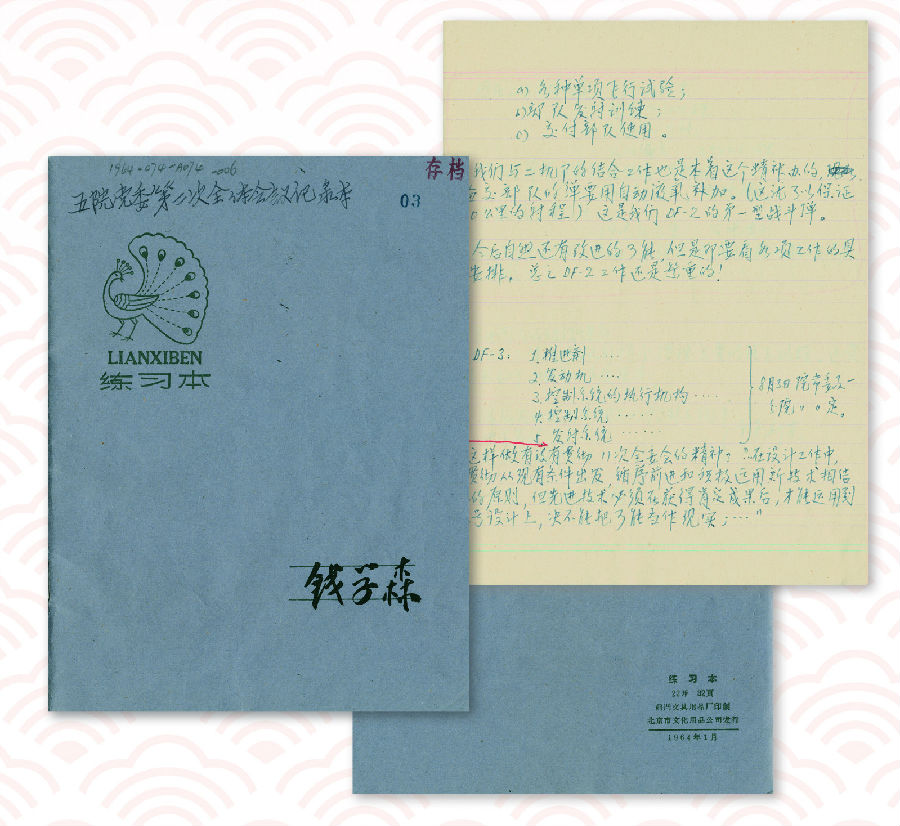

錢學森用過的會議記錄本

1964年9月14日—26日,國防部五院在該院小禮堂召開了黨委第二次全體會議。國防部五院副院長錢學森作了題為《當前幾個型號研制工作的基本情況和存在的問題》的發(fā)言。

當談到東風三號導彈時,錢學森著重強調(diào),“在設計工作中,要貫徹從現(xiàn)有條件出發(fā),循序前進和積極運用新技術相結合的原則,但先進技術必須在獲得肯定成果后,才能運用到型號設計上,決不能把可能當作現(xiàn)實。”

張履謙《關于發(fā)展應用衛(wèi)星與衛(wèi)星應用的意見》手稿

1989年8月21日—25日,中國宇航學會在北京組織召開中國首屆應用衛(wèi)星與衛(wèi)星應用研討會。航空航天工業(yè)部科技委常委張履謙在會上提交了《關于發(fā)展應用衛(wèi)星與衛(wèi)星應用的意見》。他針對當時我國在發(fā)展衛(wèi)星技術方面存在的水平不高、品種不全、應用落后和資金不足的情況提出了建設性意見,并對航天在“八五”“九五”期間,應研制的型號、需突破的關鍵技術以及要實施的技術改造項目等作出了設想。該文章被收錄在《中國航天發(fā)展戰(zhàn)略探討(二):應用衛(wèi)星與衛(wèi)星應用研討會文集》。

愿新時代的航天工作者能從這些手跡中汲取到前進的力量和智慧,追尋前輩的足跡,勇往直前,接續(xù)奮斗,早日實現(xiàn)航天強國夢想!(本版圖片由航天檔案館提供)

【責任編輯:龍靜怡】